つくば市・筑波大学共同事業 #12

木の上に生きる植物の不思議に迫る- 国立科学博物館・筑波実験植物園での研究と仕事

国立科学博物館 植物研究部 多様性解析・保全グループ 研究主幹、博士(理学)

堤 千絵(つつみ ちえ)さん

千葉県出身。国立科学博物館 植物研究部 研究主幹。京都大学総合人間学部卒業。東京大学大学院理学系研究科博士課程卒業。おつまみを作るのが好き。

―お仕事の内容について教えてください。

私は国立科学博物館の植物研究部の研究主幹と、同館筑波実験植物園の研究員の仕事を兼任しています。

研究している植物はいろいろありますが、その1つに着生植物があります。着生植物というのは、木の上などで生きる植物のことです。実は、陸上植物の1割以上が着生植物であることが知られています。その中でも特に、フガクスズムシソウなどクモキリソウ属というランの仲間を研究しています。

研究以外には、植物園の運営や管理に関わる仕事も行っています。例えば、企画展を立ち上げて、どのようなものを展示するか考えたり、実際に展示物を作ったりしています。それから、植物園見学に来た学生のみなさんに園の案内を行うこともあります。私は植物園の教育普及活動も担当しているため、小学校、中学校、高校などの段階に合わせた学習プログラムを作ったり、プログラムを通して植物の面白さや大切さを伝えたりしています。また、近年多くの植物が絶滅危惧種となっており、それらの植物の保全に取り組むことも植物園の大切な仕事です。そのため、プログラムや企画展などを通してそのような植物園の役割や大切さを伝えることにも取り組んでいます。

―植物の研究に興味をもったきっかけは何ですか?

そもそも、私は小さい頃から特別植物が好きだったわけではなく、研究者になろうとも考えていませんでした。大学に入った頃も、植物ではなく人の心理について勉強したいと思っていました。しかし、大学に入っていろいろな授業を受けるうちに、植物の生き様って本当に面白い!と思うようになりました。そうしてさらに植物のことを知りたいと思い、今のような研究を行うことになりました。

植物は本当に面白いんです。植物は動物と違って動きません。その場で生きていくしかないのです。しかし、植物は地球上のいろいろな場所に生えていて、ときにはすごく過酷な環境でも生きています。そこで、「どうやって植物は生きているんだろう?」という疑問をもちました。そして、植物がしたたかにたくましく生きていることを知れば知るほど、やっぱり植物って面白いなぁ、もっと知りたいなぁ!と感じ、その気持ちが研究に繋がっていきました。

着生植物に興味をもったのは、大学院生の頃です。大学院での研究を始めるにあたり、生き物同士の関わり、特に植物同士がどのように関わって生きているのかに興味をもちました。先生に相談したところ「それなら、木にくっついて暮らしている植物がいるから、そういうものを研究したらいいんじゃない?」と提案され、そのことをきっかけに着生植物の研究を始めました。

―研究をしていて、達成感ややりがいを感じる瞬間はありますか?

研究で何かしらの結果が出たとき、それが思った通りであってもそうでなくても「面白い!」といつも感じています。結果が予想通りだったときはもちろんですが、予想と違ったときも、どうしてこういう結果になったんだろう?ということをいろいろ考えて、次はどういうことを調べたらいいかを考えるのがすごく楽しいです。また、植物園で働いていて、さまざまな方から研究や植物を「面白い!」と言ってもらえることが、私のなかで大きなやりがいになっています。

―研究をしていて大変なことは何ですか?

周りに優秀な人がたくさんいるので、自分と比べて落ち込んでしまったり、自分は本当に研究者に向いているのかなと思ってしまったりすることがよくあります。そのような中で、私らしい研究ってなんだろう?どんなことができるかな?と考えることでなんとか頑張っています。

また、植物園の仕事も大変で、植物の維持管理やお客様対応などいろいろな仕事がある中で、どのように研究時間を確保するかが大きな課題となっています。私にとって、研究の時間とそれ以外の仕事の時間の比率は1:1くらいが理想ですが、植物園の展示やイベントなどに関わると仕事内容がほとんどそちらの業務一色になってしまうことも多く、「研究ができない!」というストレスを感じることもあります。植物園も盛り上げていきたいし、研究もしたいという思いがあるため、それらをどう両立するか日々悩んでいます。

―研究をする植物を探しに、森や山に行くこともありますか?

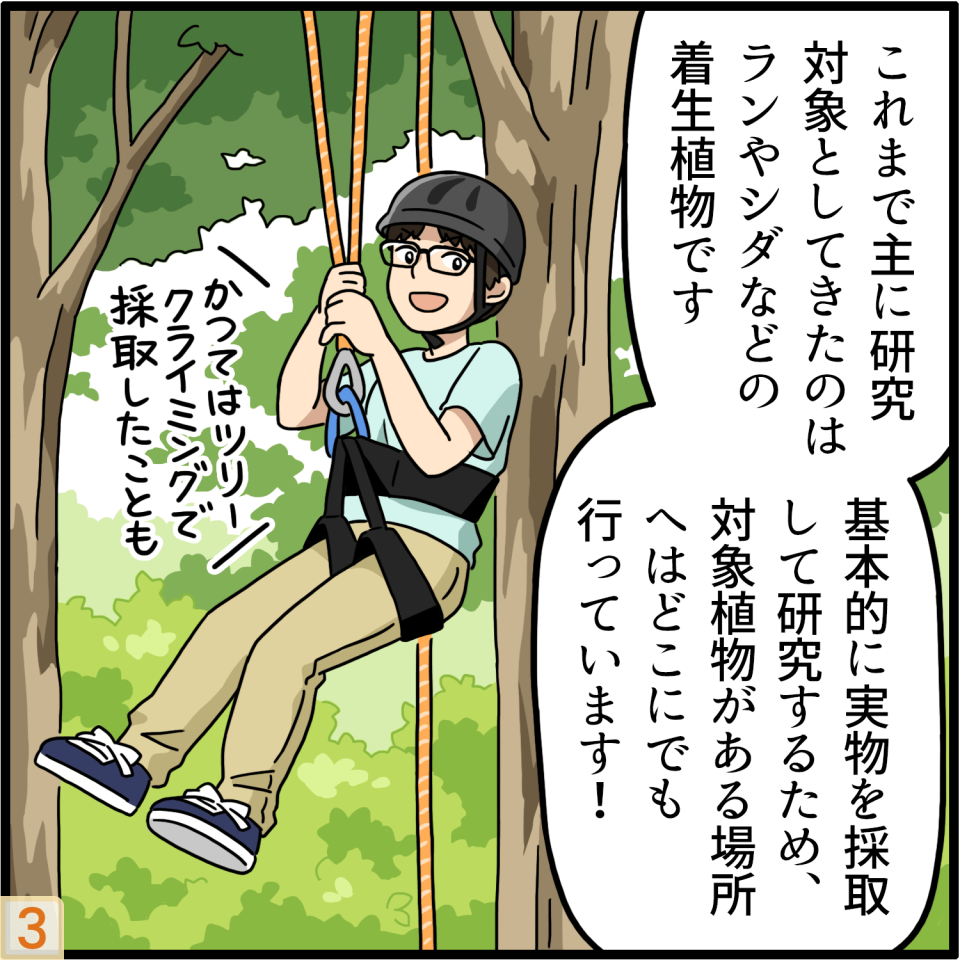

もちろんあります!私は分子などの研究というよりは、主に実際の植物を扱い、その分類や進化の過程などについて調べる研究を行っているため、植物の生えている場所にはよく行きます。大学院生のときは、シダの着生植物を見に東南アジアまで行ったり、ツリークライミングを学び、5mほど木を登って植物を採取したりしていました。最近は日本の植物を使って研究することが多いですが、北海道から沖縄まで、研究している植物がいるところならどこへでも行きます!車でないと行けないような場所が多いので、レンタカーは必須ですね。ランの仲間の着生種などは、自然のブナの林が残っているようなところにしかいないので、富士山周辺の道なき道を登っていかないと目的の植物に出会えないといったことも多々あります。

―森や山で植物を見つけたら、その植物はどうするのですか?

研究のために植物園に持ち帰って植えることもあります。ただし、絶滅の恐れのある植物の場合は全体を採取することはリスクがあるため、種子や胞子だけを持ち帰って育てる、株は残し花を標本にして葉を解析に使うなど、研究内容や対象の植物に合わせてサンプリングの方法を変えています。植物全体を持ち帰るときには、根を包んで保湿し、全体をビニールで包み、袋やカバンに入れて持ち運びます。根が良い状態で運搬できるとうまく育つ確率が上がるため、根をしっかり保湿することが大切です。

―好きなことや趣味などはありますか?

自然と触れ合ったり、自然の中で過ごしたりすることが好きです。また、昔から旅行に行くのが好きでした。どこへ行くのも楽しく、大学時代もいろいろなところへ旅行に行きました。バイクの免許を取って、九州一周の旅をしたこともあります。

―植物園で働いていてよかったと感じることはありますか?。

生きている植物の日々の変化を見られるところは面白いです。研究材料の植物が必要になったらすぐ取りに行くことができますし、栽培を担当するベテランスタッフの方に必要な植物を良い状態で維持してもらうこともできるため、そこは本当に植物園のいいところだなと思っています。それから、植物園には小学生から年配の方までさまざまな人がいらっしゃるので、それぞれに合わせて何をどのように伝えようかなと考えるのも、植物園ならではの仕事ではないかと思っています。

―研究者を目指す若い世代にメッセージをお願いします。

どんどん好きなこと、得意なことを頑張って、それをみなさんの生きる力にしていってほしいです!

取材・文:佐藤 碧/ マンガ・デザイン:中林 まどか

- TOP

- つくば市・筑波大学共同事業 #12