「クエスチョンチャレンジ」にたくさんのご応募をいただきありがとうございました。

厳正な審査の結果、各賞の受賞者が決定しましたので発表いたします。

受賞者のみなさまには応募時に記載いただいた宛先に賞品を郵送します。

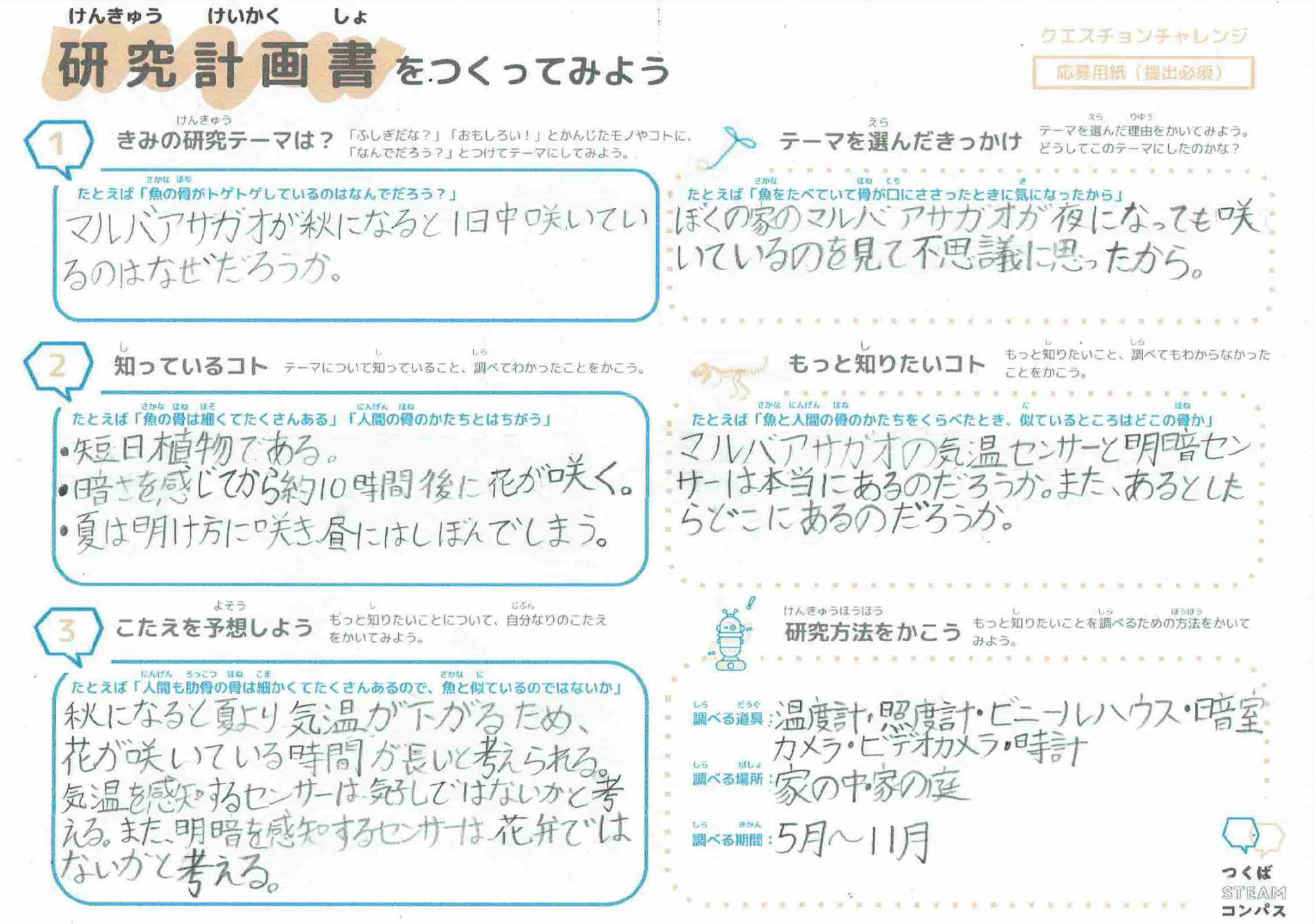

最優秀賞(1名)

マルバアサガオが秋になると1日中咲いているのはなぜだろうか。

昆虫DAIICHI さん(6年生)

研究者からのコメント

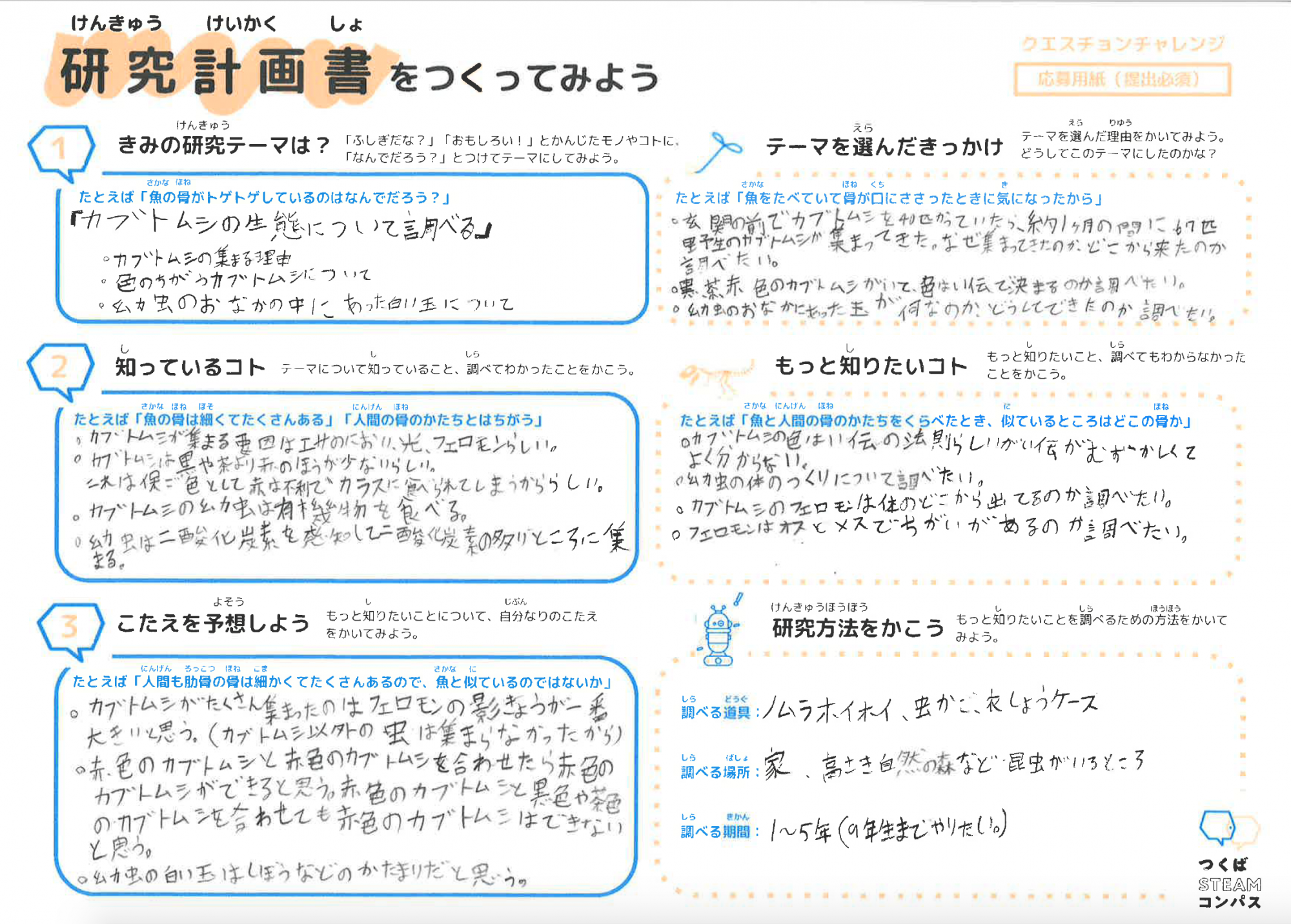

優秀賞(2名)

カブトムシの生態について調べる

kazu さん(5年生)

研究者からのコメント

kazuさんがカブトムシを育てる間に様々な面白い発見や疑問が出てきて、カブトムシの全てを知りたいという気持ちになったのだろうなということが伝わってきました。「9年生までやりたい。」の一言が最高に輝いていますね。フェロモンについてのデータや実験計画をしっかり書いてくれていて、とても良く出来ていました。赤いカブトや幼虫の白い玉についての計画も詳しく書くか、あるいは別々の計画書にまとめて的をしぼるとさらに良かったと思います。私は、好きなことを自由に研究することが一番大事だと思いますが、研究の完成度、計画書の完成度という意味では、1つのテーマを深堀していることや、全体のまとまりもポイントになってきます。

砂村 栄力 先生(国立研究開発法人 森林研究・整備機構)

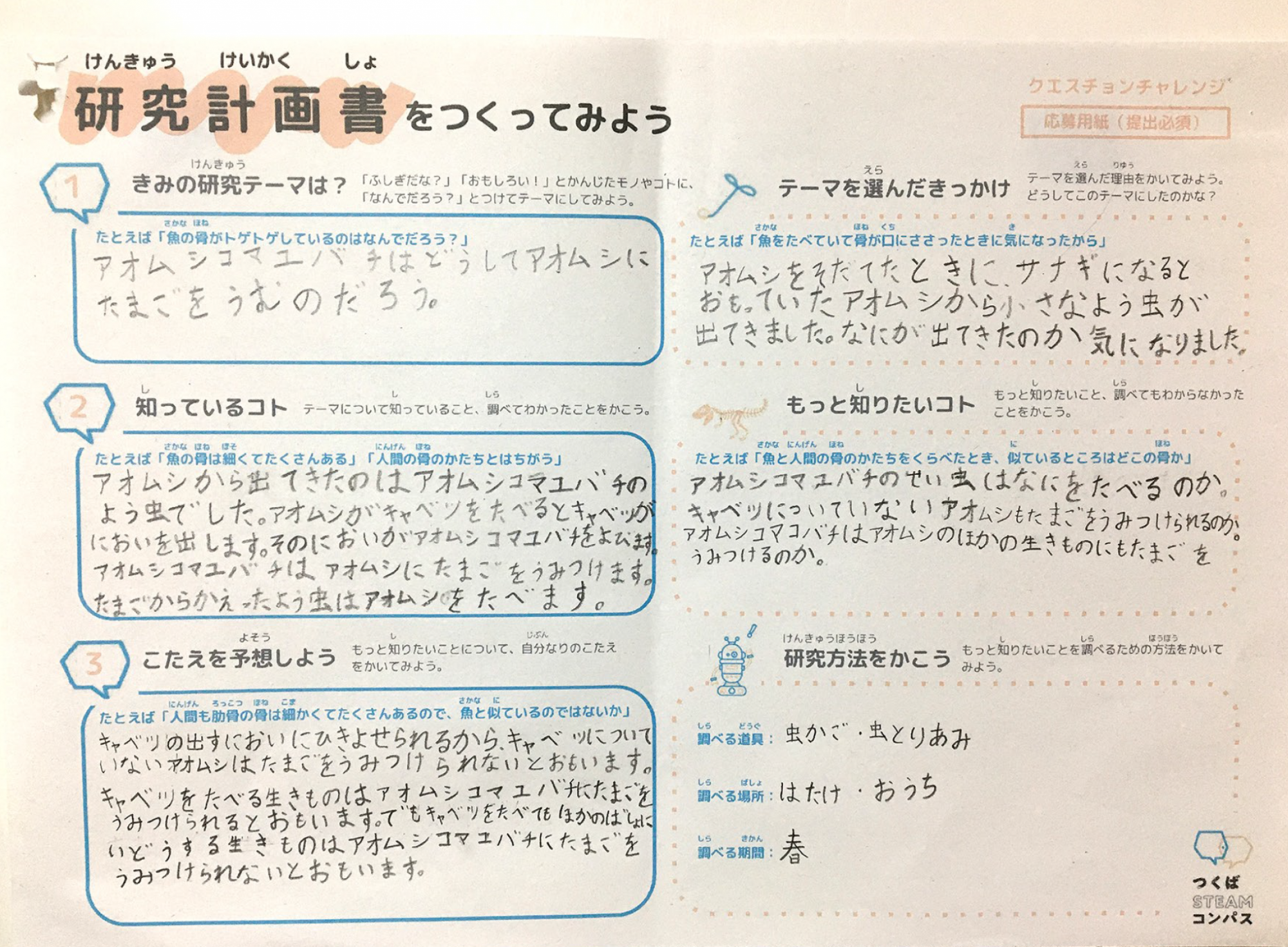

アオムシコマユバチはどうしてアオムシにたまごをうむのだろう

ちんあなご さん(1年生)

研究者からのコメント

つくば科学教育マイスター賞(2名)

-

天気がわるいと具合がわるくなるのはなんで?

ぴーこ さん(2年生)研究者からのコメント

たいへんわかりやすい計画書です。「気おん」と「いたみ」のかんけいをテレビの天気予報で知らせてもらえれば、「いたみ」をよぼうすることができます。これは、あたらしいお知らせになります。「いたみ」の程度を、1点(少しいたい)2点(いたい)3点(すごくいたい)と点数をつけるのも良いかもしれませんね。

石澤 太市 先生(株式会社バスクリン つくば研究所)

天気とかんせつのいたみの関係をはっけんできたら、ぴーこさんもほかの人ももっときもちよくこのびょう気とつきあっていけるかもしれないので、このけんきゅうはとてもだいじですね。さむさは「おんど」をしらべますね。じめじめも気になるなら「しつど」をしらべるとよいかもしれません。毎日きろくをつづけるのはたいへんかもしれないけれど、いたみはその人にしかわからないから、しらべたことをぜひみんなにおしえてくださいね。

福澤 利江子 先生(筑波大学 医学医療系 助教) -

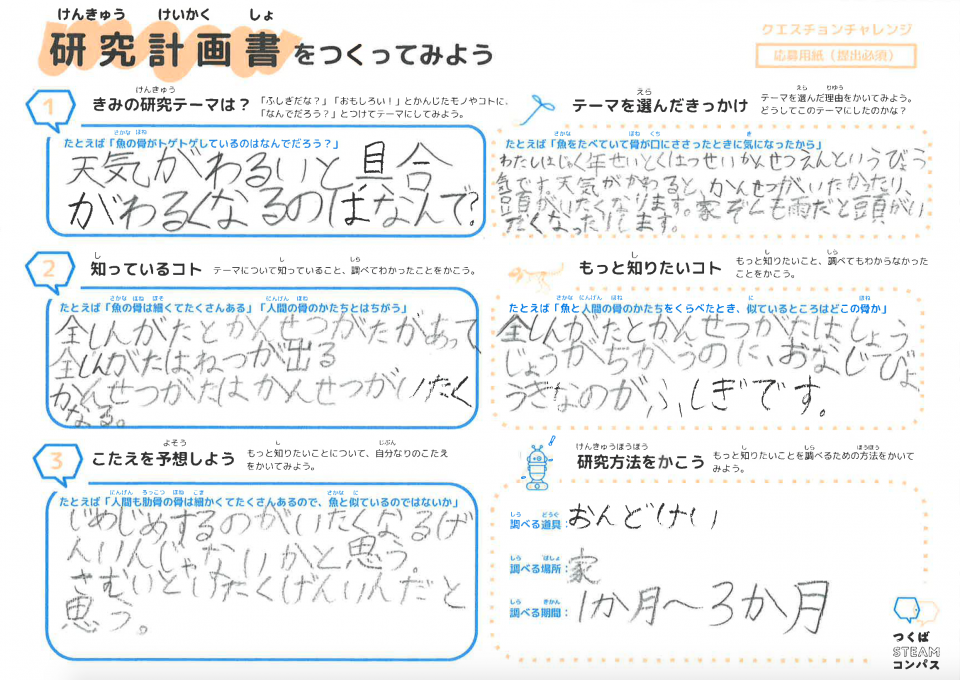

どんなにきたない水でもきれいにすることはできるのか。

かれん さん(4年生)研究者からのコメント

世界と比べると、日本は水にとてもめぐまれています。でも災害のときは日本でものみ水はかんたんには手に入りません。だから、きたない水をきれいな水にすることについてじっけんをして調べることはとても大切ですね。

Dr.ナダレンジャー 先生(国立研究開発法人 防災科学技術研究所 つくば科学教育マイスター)

災害が発生したときにも、飲むことができる水を手に入れることはとても大切で、かれんさんの研究もとても役に立つと思います。また、水は飲むだけでなく、他のことでも使います。使う場面を考えて、場面ごとにどの様な水が必要なのかを考えると、もっと研究が広がると思います。

長屋 和宏 先生(国土交通省 国土技術政策総合研究所 つくば科学教育マイスター)

その他の作品

掲載を許可してくれたその他一部の作品を紹介します。どの作品も力作揃いです。研究者からもコメントをいただいていますので、ご覧ください。

-

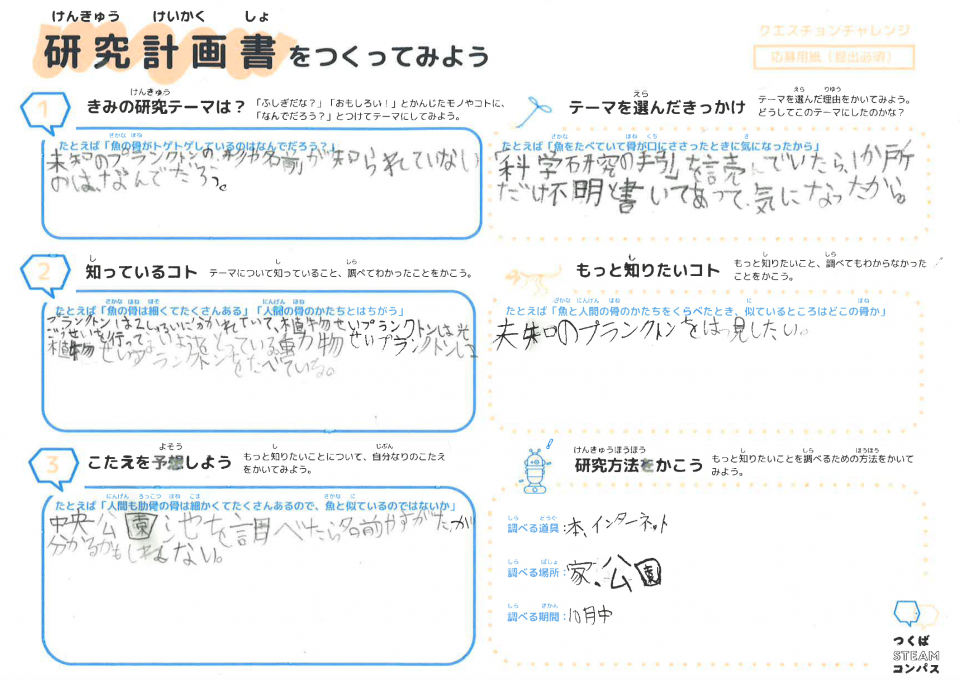

未知のプランクトンの形や名前が知られていないのはなんでだろう。

こうくん さん(3年生)研究者からのコメント

「すがたも名前も知られていない未知のプランクトンを見つけたい」ということが研究テーマなのかな、と思います。

小さなプランクトンは顕微鏡(けんびきょう)でみると形がよくわかります。中央公園池だけでなく、海や川、砂の中にいるプランクトンを調べてみましょう。「見つけたい」「知りたい」という気持ちが研究には一番だいじだと思うので、その気持ちをもちつづけて、未知のプランクトンを見つけてください!

大森 裕子 先生(筑波大学 生命環境系 助教)

こうくんさんの考えていることをもっと知りたいな。テーマを考えるきっかけになった本には、プランクトンについて何が分かっていて、何が不明だったのでしょうか?「未知」のものを発見するには、「分かっていること」と「分かっていないこと」をしっかりと整理する必要があります。図書館やインターネットで調べるときは、このポイントを押さえるとよいです。また、公園などで採取したサンプルをすぐに見比べられるように、図鑑を使うのもいいと思います。頑張ってください!

髙橋 将太 先生(高エネルギー加速器研究機構 つくば科学教育マイスター) -

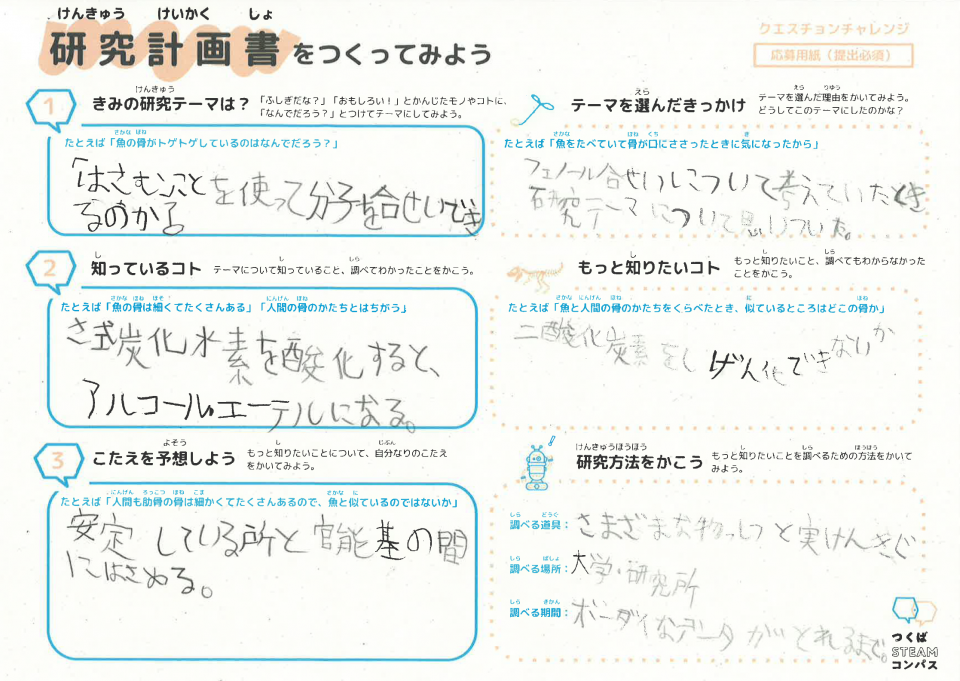

「はさむ」ことを使って分子を合せいできるのか?

メンデレーフ2 さん(3年生)研究者からのコメント

まず、R1とR2の間に、なにかをはさむ反応があるかどうかを調べてはどうかな。どちらも大きいものだと難しいかもしれないね。それから、二酸化炭素を資源化する研究は、今、盛んに行われているよ。「ゼロエミベイ」で検索してみてはどうかな。

下村 正樹 先生(産業技術総合研究所 つくば科学教育マイスター)

とても真けんに化学を勉強していることがつたわる計画書で、楽しく読ませていただきました。理想の分子をつくるために、「はさむ」のはとても面白いです!アイディアを深めるため、「しょくばい」について調べてみてはいかがでしょうか。

メンデレーフ2さんの二酸化炭素をしげん化したいという気持ちは本当にすてきだと思います。ぜひともこのまま勉強をつづけ、地球のかんきょうを守る研究・発見をしてください!

菅井 直人 先生(株式会社クラレ つくば研究センター) -

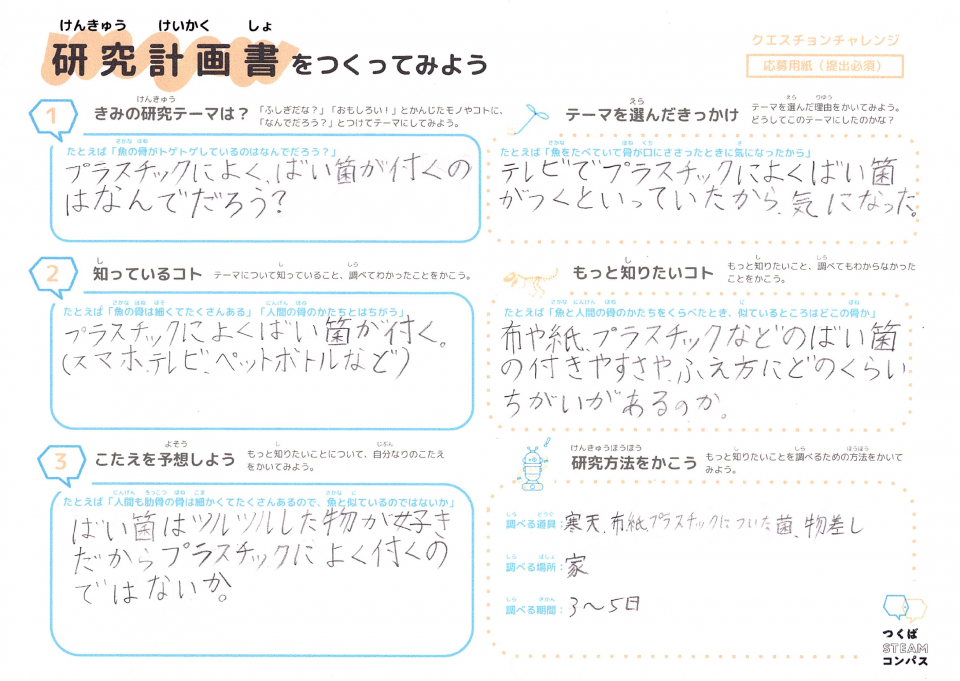

プラスチックによく、ばい菌がつくのはなんでだろう?

かれん さん(4年生)研究者からのコメント

プラスチックがつるつるしているからばい菌がつきやすいというのを確かめるには、他のつるつるしたもの、ガラスとか金属とかで実験して比べてみると、つるつるのせいかどうかが分かるかも。実験は、ばい菌を増やすのが難しいかもしれないね。空気中にも菌がただよっているかもしれないから、ふたをしておこうね。

下村 正樹 先生(産業技術総合研究所 つくば科学教育マイスター)

大学などでも行っている本格的な方法ですばらしいと思います。今回は菌(ウイルスではなく)ということですが、実験ができるくらいの菌が採取できるかどうかが問題かと思いますので、もし十分な菌が採取できなければ。例えばヨーグルトや納豆など(の菌)を同じ量だけプラスチックや布にくっつけるところから始めるのもよいかと思います。またプラスチックといっても素材が様々ですので、例えばペットボトルとポリエステルの服は同じプラスチックからできているので、これらを比べるというのも面白いかも知れません。

荏原 充宏 先生(国立研究開発法人 物質・材料研究機構 つくば科学教育マイスター) -

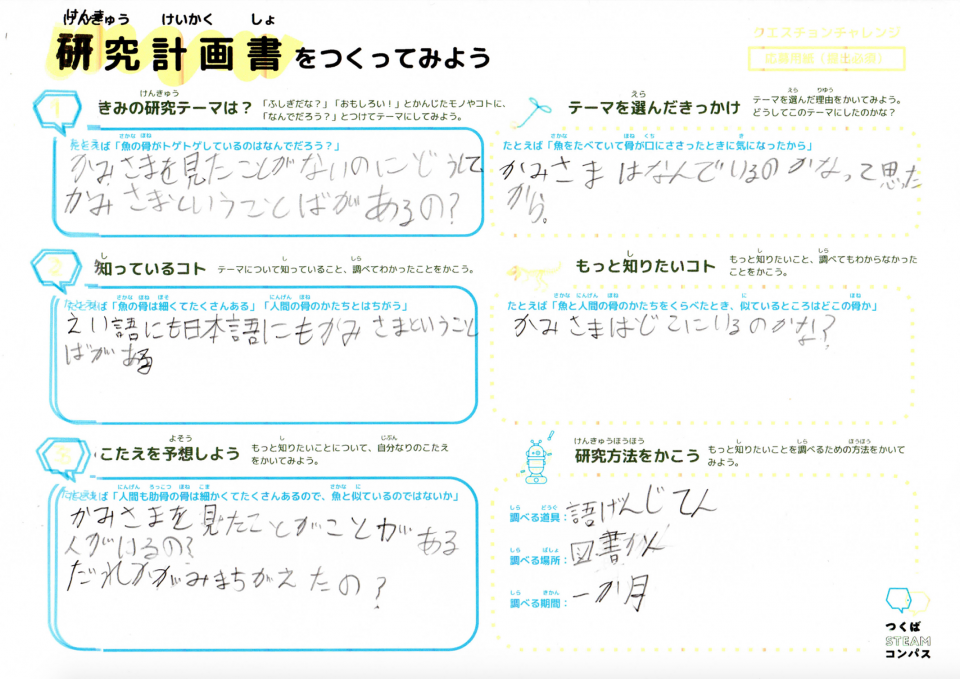

かみさまを見たことがないのにどうしてかみさまということばがあるの?

くーちゃん さん(2年生)研究者からのコメント

せかいのいろいろなことばで、「かみさま」をなんとよぶかしらべてせかいちずにはってみましょう。せかいのいろいろなばしょで、どんなかみさまがいるのか、そのばしょでは、どんなかみさまをしんじているのか、せかいちずにはってみましょう。

一ノ瀬 俊明 先生(国立研究開発法人 国立環境研究所 つくば科学教育マイスター)

だれも見たことがないかみさま、でも、それを信じている人たちがいる、それはなぜだろう?とてもたいせつなことに気づきましたね。「かみさま」ということばをしらべると、きっとたくさんのことが書いてあるとおもいます。もしかすると、なおさらわからなくなるかもしれません。でも、わからないことをわかろうとがんばれるのがヒトです。いつか、くーちゃんさんとしてのこたえが見つかることをねがっています。

林 健太郎 先生(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構) -

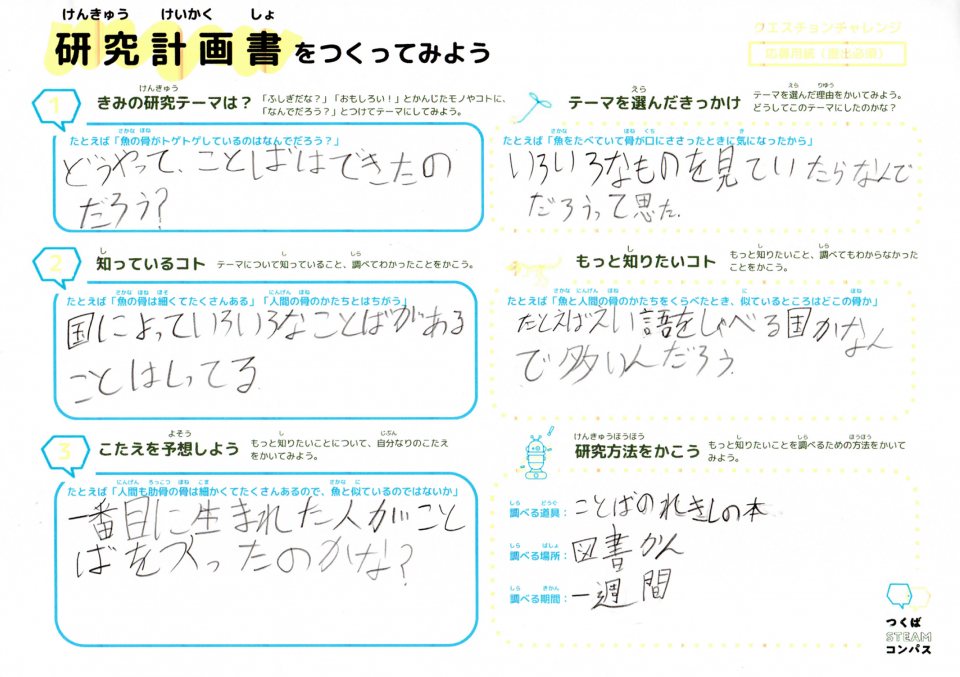

どうやって、ことばはできたのだろう?

くーちゃん さん(2年生)研究者からのコメント

せかいのいろいろなことばで、「ねこ」「(すうじの)5」をなんとよぶかしらべてせかいちずにはってみましょう。おうちのひとといっしょに、「ぐーぐるほんやく」でよみかたをみみできいてみよう。にているよみかたはあるかな。

一ノ瀬 俊明 先生(国立研究開発法人 国立環境研究所 つくば科学教育マイスター)

くーちゃんさんがふしぎにおもう気もちはよくわかります。ことばがあればなにができるでしょうか?いま、わたしはくーちゃんさんにおへんじを書いています。これも「ことば」のちからです。さて,そのことばはどうやってできたのでしょう。ヒトがヒトであることの大きなふしぎだとおもいます.いろいろとしらべて、「ことば」がどうやってできたのかがわかるといいですね。

林 健太郎 先生(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構) -

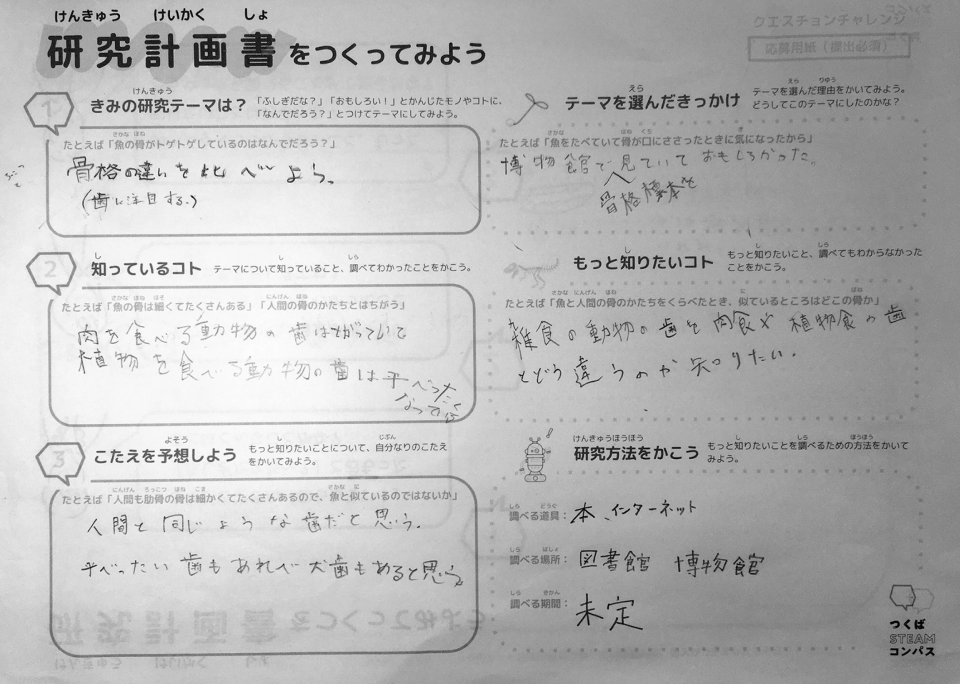

骨格の違いを比べよう。(歯に注目する)

バール さん(5年生)研究者からのコメント

生物の食事と歯、すなわち生物活動の基本に着目した研究ですね。「植物食」という言葉を正確に使用しているところに好感を持ちました。歯だけでなく顎の形、獲物の捉え方なども今後の研究対象に入れてみてはどうでしょうか。また同じ肉食でも狩りをするもの、死んだ生き物を食べるものなど、自分なりの視点で細かく条件を分けて観察すると、さらに独自性の高い研究に繋がると思います。

芝原 暁彦 先生(地球科学可視化技術研究所 代表取締役(所長))

私達にとってももっとも身近な「砂」に着目した研究ですね。実際に採取した標本を表にして調べており、好感が持てました。この表をもっと増やしていくと、価値のある研究になると思います。砂のpHとは、土壌のものを測定したのでしょうか?測定方法なども詳しく書くとさらに良いと思います。調べる場所に筑波山を選ばれていますね。筑波山の砂は場所にもよりますが、「花崗岩(かこうがん)」という白っぽい岩が砕けた砂です。この砂は石英が多いのか少ないのか?など調べてみると良いでしょう。

藤川 貴史 先生(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構) -

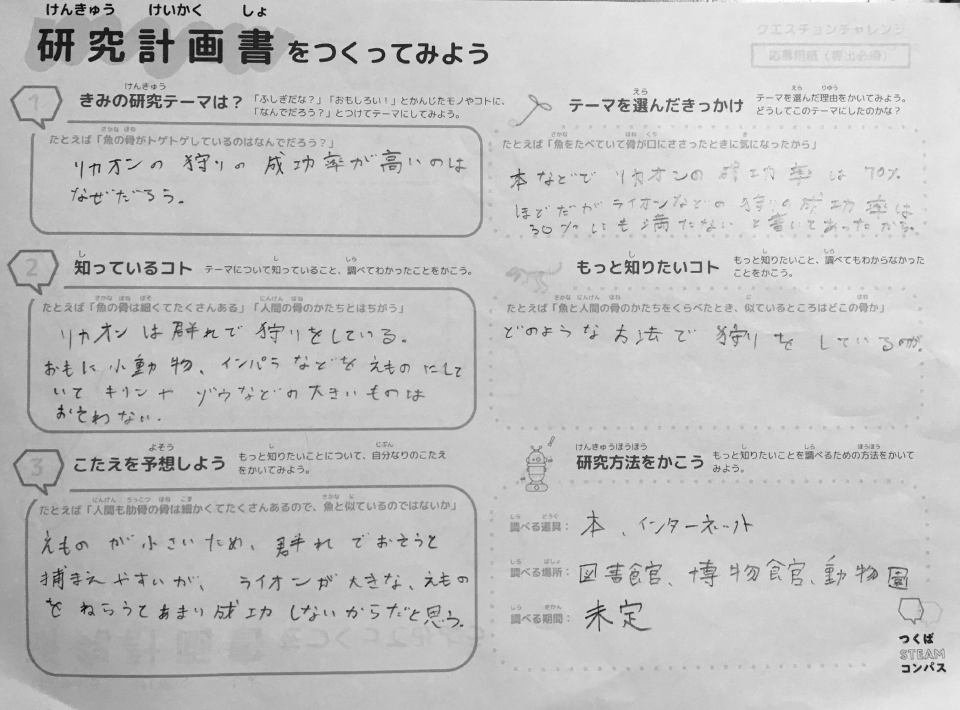

リカオンの狩りの成功率が高いのはなんでだろう。

バール さん(5年生)研究者からのコメント

リカオンとライオンは、それぞれどんな生き物を食べているのか、獲物となる生き物の生息数はどれくらいなのか、など、獲物に関する情報をもっと集めてみるといいと思います。また、群れの大きさも調べてみると面白そうです。5頭で狩りをするのか、10頭で狩りをするのか…狩りに加わる個体が多いと、「狩りに成功しても、自分が食べれる分は少ない」という状況がおこります。「成功率は高いけど、自分が食べられる量は少ない」と「成功率は高いけど、自分が食べられる量は多い」という関係性があるのかもしれませんね。ぜひ詳しく調べてみてください。

郡司 芽久 先生(筑波大学 研究員)

リカオンはアフリカにすむイヌの仲間の動物ですね。インターネットや本からも多くの知識をえられますけれど、ぜひ、バールさんご自身が本物を見て、どうやっているのかを調べるとよいでしょう。日本にもリカオンを飼育している動物園があるようです。そして、いつか、本来の生息地のアフリカで本物に会えるとよいですね。

林 健太郎 先生(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構) -

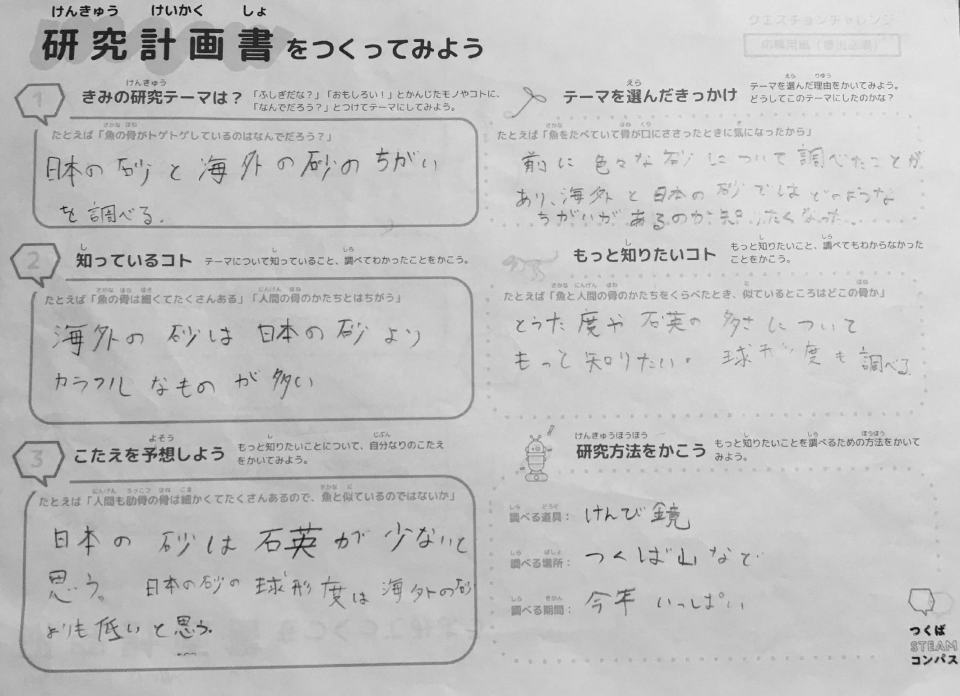

日本の砂と海外の砂のちがいを調べる。

バール さん(5年生)研究者からのコメント

地質標本館には行ってみましたか。筑波山のまわりにもいろいろな地形があります。川の底、山の上の平らなところ、畑の中など。その砂粒は、最初はどこにあったのかを考えてみましょう。どうして今はそんな形になっているのでしょう。

一ノ瀬 俊明 先生(国立研究開発法人 国立環境研究所 つくば科学教育マイスター)

私達にとってももっとも身近な「砂」に着目した研究ですね。実際に採取した標本を表にして調べており、好感が持てました。この表をもっと増やしていくと、価値のある研究になると思います。砂のpHとは、土壌のものを測定したのでしょうか?測定方法なども詳しく書くとさらに良いと思います。調べる場所に筑波山を選ばれていますね。筑波山の砂は場所にもよりますが、「花崗岩(かこうがん)」という白っぽい岩が砕けた砂です。この砂は石英が多いのか少ないのか?など調べてみると良いでしょう。

芝原 暁彦 先生(地球科学可視化技術研究所 代表取締役(所長))

イベントをさがす

まもなく開催する

イベント・

ワークショップ

イベント

2026年2月25日(水)~6月28日(日)

地質標本館 特別展 「空間と波長で広がる地質学 -リモートセンシング-」

地質標本館 特別展 「空間と波長で広がる地質学 -リモートセンシング-」

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質標本館

まなび

つくばサイエンスニュース

つくばサイエンスニュース

まなび

つくばSTEAMコンパス「研究計画書」

つくばSTEAMコンパス「研究計画書」

まなび

国総研 防災カードゲーム「このつぎなにがおきるかな?」

国総研 防災カードゲーム「このつぎなにがおきるかな?」

まなび

国土交通省「防災教育ポータル」刷新!

国土交通省「防災教育ポータル」刷新!

まなび

気象庁気象研究所「学びのページ」

気象庁気象研究所「学びのページ」

- TOP

- 受賞者発表!−クエスチョンチャレンジ−